「芸術家のための互助の仕組み」をつくろう

俳優、歌手、舞踊家などの実演家や、撮影、照明、音響などのスタッフの多くは雇用されていないため、さまざまなところから仕事を受けたり、自主企画・制作をしたりして活動しています。芸団協は1965年の設立以来、実演家の地位向上を活動の柱の一つとし、仕事が不安定で、収入も低くなりがちな実演家、スタッフが、安心して安全に働くことができる環境整備に取り組んできました。

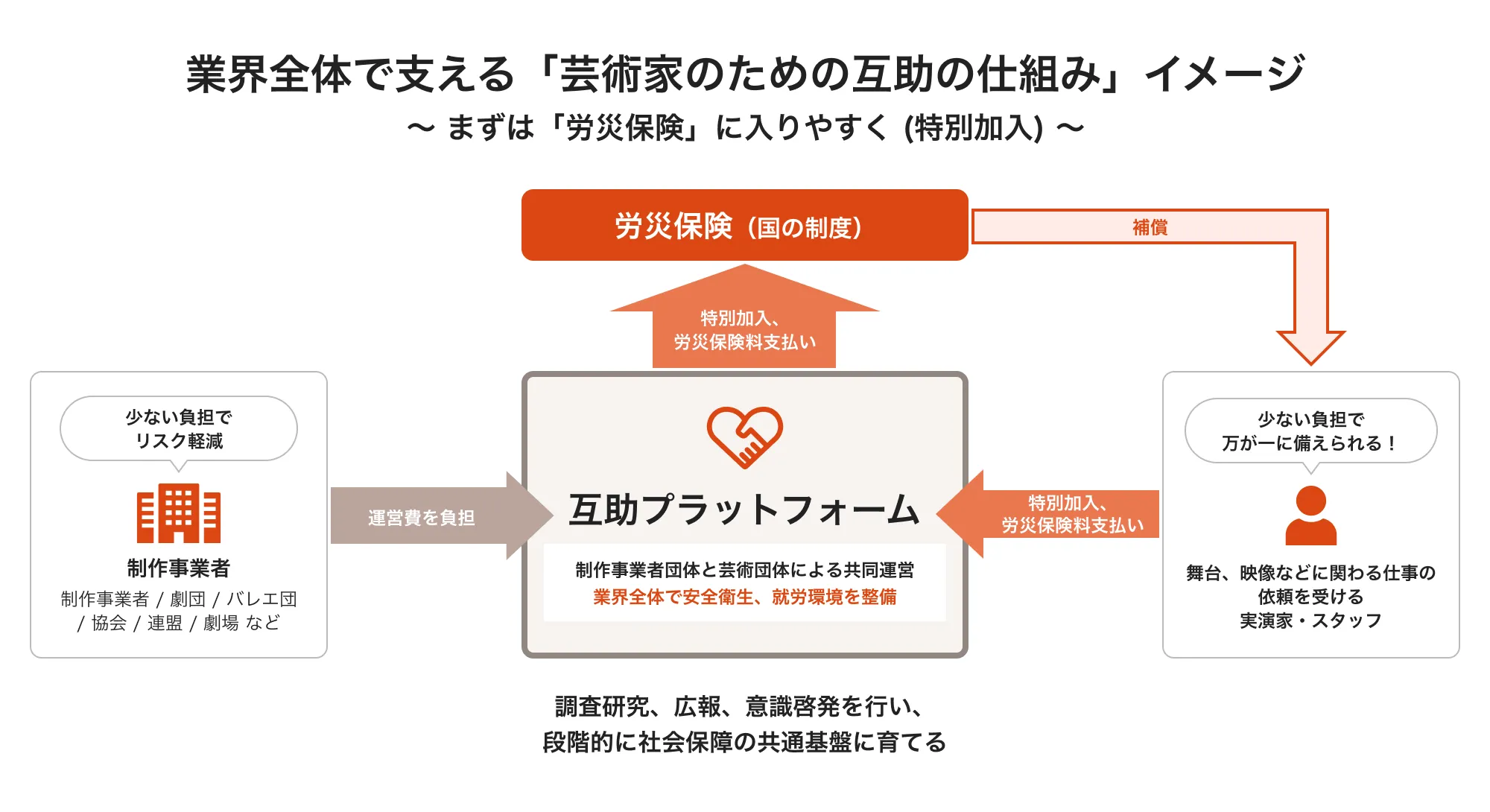

2020年いこうのコロナ禍を機に、実演家、スタッフの活動基盤の脆弱さが、改めて明るみになりました。芸団協では、2022年度からは、「芸術家の社会保障等に関する研究」を開始し、国内外の制度の研究を進めています。そして、研究のまとめとして2024年4月に、次世代を担う若者にとっても魅力ある現場となるよう、実演家、スタッフ、制作事業者が手を取り合い、実演芸術業界の労働環境をより良くしていくための「芸術家のための互助の仕組み」づくりを提案しました。

そして、2025年7月、芸団協の呼びかけに賛同した団体とともに、「一般財団法人日本実演芸術福祉財団」を立ち上げました。

不安定な働き方は、実演芸術に限らず、美術家、イラストレーター、作家、音楽家などの芸術家も同様です。

文化芸術に携わる人々が、誇りをもって、心おきなく安心・安全に続けられる職業として当たり前になる未来のために。

互助の仕組みをより良い形で実現していくために、そして文化芸術全体に広げていくために。

芸団協と、日本実演芸術福祉財団の両輪で、取組を続けてまいります。

これまでの経緯

- 芸団協

- 社会

- 1973年

-

4月 「芸能人年金共済制度」発足(~2009 年)

- 1989年

-

12月 芸団協ほか8団体が「芸能関連労災問題連絡会」発足

- 2007年

-

1月 芸団協ほか16 団体が、公演制作の統一的な安全基準の策定と普及を目的として「劇場等演出空間運用基準協議会」を発足。「劇場等演出空間の運用および安全に関するガイドライン」を策定し、「公演制作者は公演の安全管理に責任を負う」とした

2月 「映像コンテンツ大国を実現するための検討委員会」がとりまとめた提言をもとに、「放送番組における映像実演の検討ワーキンググループ」の下に「災害補償と保険研究会」が設置される(検討結果を「放送番組における出演契約ガイドライン」に反映し、2008 年に改定した)

- 2020年

-

新型コロナウイルスが世界的に蔓延

3月 実演芸術活動の維持と鑑賞機会の回復に向けた施策を求める要望書を総理大臣らへ提出

- 2021年

-

4月 文化芸術推進フォーラム(事務局:芸団協)が、日本芸術文化振興会とともに、芸術家等のコロナ禍での状況、喫緊の課題等についてアンケート調査を実施

→ 詳しくはこちら4月 芸能従事者が労災保険特別加入制度の対象に

7月 文化芸術推進フォーラムがアンケート調査報告と提言を公表

→ 詳しくはこちら10月 コロナ禍の文化芸術界への影響を把握し、文化芸術の再生に向けた提言を行うためアンケート調査を実施

→ 詳しくはこちら

- 2022年

-

2月 「実演芸術の再生に向けた提言に関するアンケート」報告書を公開

→ 詳しくはこちら7月 文化庁が「文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けたガイドライン(検討のまとめ)」を公表

9月 「芸術家の社会保障等に関する研究会」を立ち上げ、ドイツ、フランス、韓国における芸術家のための社会保障制度について調査研究を実施

詳しくはこちら

- 2023年

-

3月 第2期文化芸術推進基本計画が閣議決定。計画期間中に取り組むべき重要施策の一つとして「芸術家等が個人事業主等として事業を継続し、専念して活動が継続できる仕組みの検討」が盛り込まれる

3月 令和4年度文化庁「芸術家等実務研修会」として制作した適正な契約関係構築のための教材(実演家、芸術団体制作者向け)を公開

→ 詳しくはこちら7月 文化芸術推進フォーラムが日本芸術文化振興会とともに、芸術家等の社会保障の状況及びセーフティネットへのニーズを把握するため、アンケート調査を実施

→ 詳しくはこちら10月 文化芸術推進フォーラムがアンケート調査結果を公表

詳しくはこちら10月 2023年度「芸術家の社会保障等に関する研究会」を立ち上げ、日本の実情に合わせた芸術家のためのセーフティネットの在り方について検討

- 2024年

-

3月 2023年度「芸術家の社会保障等に関する研究会」が「審議のまとめ」をまとめる

4月 「芸術家のための互助の仕組み」に関する中間提言を公表

4月 文化芸術推進フォーラムがアンケート分析結果(グラフ集)を公表

詳しくはこちら5月 セミナー「俳優の仕事と社会保障を語る~ブロードウェイ俳優、米国俳優協会会員を迎えて」を実施

→ 詳しくはこちら7月 文化経済学会<日本>2024研究大会にて企画セッション「日本の芸術家のためのセーフティネット構築について考える」を実施

→ 詳しくはこちら10月 アートノト(東京芸術文化相談サポートセンター)主催「社会保障・セルフケア講座~心おきなく芸術文化領域で働くために」企画・運営

→ 詳しくはこちら11月 韓国芸術家福祉財団を迎えてセミナー「韓国の文化芸術政策における芸術家福祉の意味と役割」を開催

→ 詳しくはこちら

- 2025年

-

1月 「芸術家のための互助の仕組みプロジェクトチーム」設置、互助プラットフォームの具体的な検討開始

6月 2024年度研究報告書「アメリカ実演家の社会保障・互助制度の調査研究」を発行

詳しくはこちら7月 事業者団体と実演家・スタッフ団体とが共同で、一般財団法人日本実演芸術福祉財団を設立

10月 (一財)日本実演芸術福祉財団 労災保険センター設立、芸能関係作業従事者区分の労災保険特別加入業務を開始

コラム

知っておこう!

困ったときに活用できる社会保障制度

ケガや病気で仕事ができない。子育てや介護との両立が難しい。引退後の生活が心配だ...

困った状況に直面した時、助けになるのが社会保障制度です。

芸術家、スタッフの皆さんの生活やキャリアを守るために、社会保障制度の活用方法について解説します。

NPO法人Social Change Agency代表理事、ポスト申請主義を考える会代表、社会福祉士

横山 北斗

- 第1回社会福祉士から見た「芸術家のための互助の仕組み」の意義と可能性

- 芸術家やスタッフの皆さんが安心して仕事と生活を両立し、キャリアを構築していくために、「芸術家のための互助の仕組み」が目指していることを解説します。

- 第2回芸術家のみなさんに知っていただきたい社会保障制度①

- 個人事業主として活動する芸術家やスタッフの皆さんが、もしもの時に活用できる制度にはどんなものがあるでしょうか?とくに経済的支援をご紹介します。

- 第3回芸術家のみなさんに知っていただきたい社会保障制度②

- もしもの時に活用できる制度にはどんなものがあるでしょうか?生活に困った時の貸付、給付金、生活保護などの経済的支援をご紹介します。

- 第4回芸術家のみなさんに知っていただきたい社会保障制度③

- もしもの時に活用できる制度にはどんなものがあるでしょうか?今回は、医療費・療養中の経済支援制度をご紹介します。

- 第5回芸術家のみなさんに知っていただきたい社会保障制度④

- もしもの時に活用できる制度にはどんなものがあるでしょうか?今回は、芸術活動と子育てや介護の両立をサポートする制度をご紹介します。

- 第6回芸術家のみなさんに知っていただきたい社会保障制度⑤

- もしもの時に活用できる制度にはどんなものがあるでしょうか?今回は、メンタルヘルスの不調を抱えた際に利用できる支援制度について解説します。

- 第7回芸術家のみなさんに知っていただきたい社会保障制度⑥

- 最終回は、これまで紹介してきた生活・経済的支援、医療費・療養中の支援、子育て・介護の支援、メンタルヘルスなどの相談窓口についてのまとめです。

応援メッセージ

関連リンク

お問い合わせ

「芸術家のための互助の仕組み」づくりの取組に関する質問やご意見は、お問い合わせフォームからお寄せください。

この「『芸術家のための互助の仕組み』をつくろう」ウェブページは、

この「『芸術家のための互助の仕組み』をつくろう」ウェブページは、

一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS/サートラス)の共通目的基金の助成を受けて作成されています。

(2024年度-2025年度)