芸団協とは

- 芸団協の動き

- 社会の動き

- 1965〜1969年

-

- 1962年昭和37年

-

5月著作権法の全面改正作業開始

- 1965年昭和40年

-

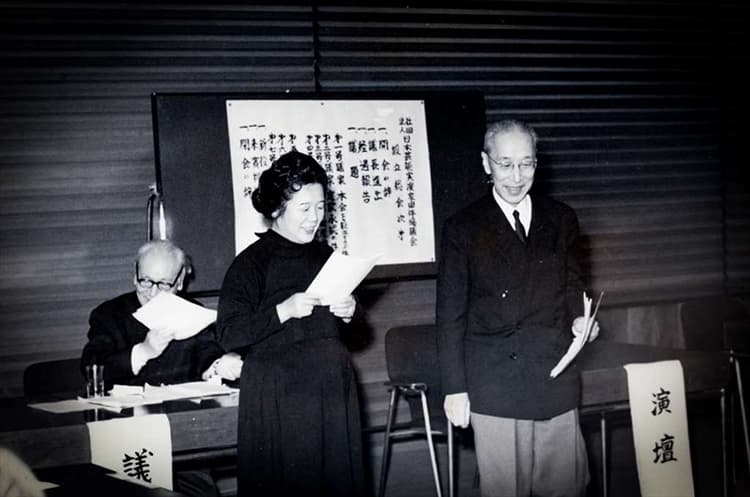

12月日本芸能実演家団体協議会設立総会

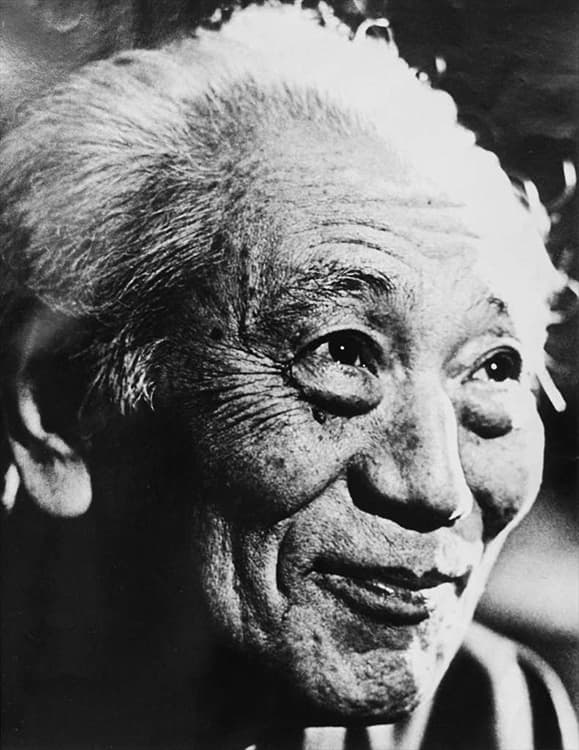

初代会長に徳川夢声就任(正会員団体21)

- 1966年昭和41年

-

7月NHKと「沖縄への番組提供に関する契約」調印

11月国立劇場開場

- 1967年昭和42年

-

5月文部大臣より社団法人設立許可

- 1968年昭和43年

-

2月著作権法の全面改正に対して実演家人格権創設を要望

6月文化庁設置

- 1970〜1979年

-

- 1971年昭和46年

-

1月著作権法施行

1月NHKと「ラジオ放送に関する基本協定書」及び「放送番組の録音・録画、保存及びその使用に関する基本契約書」締結

3月文化庁長官より、著作権法で定める「商業用レコード二次使用料を受ける団体」に指定

4月日本民間放送連盟と「テレビ放送に関する基本協定書」締結

8月商業用レコード二次使用料の団体部門別分配開始

- 1972年昭和47年

-

5月二代目会長に坂東三津五郎就任

- 1973年昭和48年

-

4月芸能人年金共済制度発足(~2009年)

- 1974年昭和49年

-

3月舞台芸術公演に課されていた入場税の減免・廃止運動推進のため、「舞台入場税対策連絡会議」結成(1990年~芸術文化振興連絡会議(PAN))

・「芸能人の生活と意識-実態調査」開始(以降5年ごとに実施)

- 1975年昭和50年

-

2月ジャンルを横断した公演の提供と実演家の技術研鑽を目的とした主催公演開始(~1989年)

5月三代目会長に中村歌右衛門就任

永年芸能の道に精進するとともに所属団体の発展に寄与した人、あるいは蔭で芸能を支えた人等を対象とした功労者表彰開始(~2004年)

- 1976年昭和51年

-

6月私的録音録画補償金制度創設を要望

8月著作隣接権の国際条約であるローマ条約の批准を要望

- 1977年昭和52年

-

10月『芸団協十年のあゆみ』刊行

11月超党派の国会議員による音楽議員連盟発足

- 1979年昭和54年

-

3月国立演芸場開場

10月「労災問題研究委員会」設置

・生の芸能を全国に届けるため、こども劇場及び全国公立文化施設協議会へ企画提供開始

- 1980〜1989年

-

- 1980年昭和55年

-

6月日本初の貸レコード店「黎紅堂」誕生

8月大平正芳内閣総理大臣私的諮問機関「政策研究会・文化の時代研究グループ」報告書「文化の時代」公表

10月ユネスコ第21回総会「芸術家の地位に関する勧告」採択

- 1981年昭和56年

-

11月貸レコード業絶対反対生活権擁護決起集会協賛

・芸能人「労災110番」窓口設置

- 1982年昭和57年

-

4月芸団協正会員団体中部協議会発足

- 1983年昭和58年

-

2月「’80年代の芸能文化を豊かにする芸能人の集い・II-ローマ隣接権条約早期加入を求めて-」開催、ローマ条約早期加盟を求める声明文採択

4月著作権法30条(私的録音録画)問題解決を目指し、日本音楽著作権・著作隣接権団体協議会(著隣協)発足

5月芸団協関西連絡協議会発足

12月「芸能文化を豊かにする芸能人の集い'83」開催、芸能振興のために国及び地方公共団体の政策の充実が必要との認識を確認

- 1984年昭和59年

-

6月商業用レコードの公衆への貸与に関する著作者等の権利に関する暫定措置法施行

8月「明日の芸能文化を語る<夏の集い>」開催、芸能文化基本法の必要性を議論

10月11月商業用レコード二次使用料に関する双務協定を欧州五カ国の団体と締結

- 1985年昭和60年

-

1月改正著作権法施行(貸与権等)

2月 文化庁長官より、著作権法で定める「商業用レコードの公衆への貸与に係る報酬を受ける団体」に指定

大芸労訴訟控訴審勝訴

二十周年記念公演「夢か花か 子ども」実施3月入場税法改正法成立

9月芸能人年金推進委員会議・芸能人年金五千人突破記念パーティー開催

10月「芸能文化問題研究委員会」、「文化政策研究会」設置

- 1986年昭和61年

-

5月第二国立劇場に望むソフトの問題点をまとめる

9月自民党税制調査会に法人に係わる芸能報酬等の源泉徴収制度廃止や入場税撤廃等を要望

- 1987年昭和62年

-

1月改正著作権法施行(商業用レコード二次使用料の範囲の見直し)

3月 舞台入場税対策連絡会議として「文化政策の拡充と売上税撤回の請願」キャンペーン実施、銀座パレード、国会請願署名194万筆

『芸団協春秋二十年』刊行

- 1988年昭和63年

-

8月音楽議員連盟「芸術振興基金」小委員会設置

10月貸レコード使用料の個人分配開始

11月改正著作権法施行(著作隣接権の保護期間延長)

12月私的録音録画問題解決キャンペーン「WE SAY,」実施

- 1989年平成元年

-

4月消費税実施に伴い入場税廃止

9月音楽議員連盟と共同で、「芸術振興基金」研究推進プロジェクト発足

10月日本がローマ条約締結

12月芸能関連労災問題連絡会発足(芸団協ほか8団体)

12月文化庁長官の私的諮問機関「文化政策推進会議」設置

- 1990〜1999年

-

- 1990年平成2年

-

2月社団法人企業メセナ協議会発足

3月日本芸術文化振興会、芸術文化振興基金創設

3月 『芸術文化振興政策の財政的基礎』、『芸能文化振興基金の課題』刊行

ヘンドン文化経済学会会長を招待し、「文化政策と舞台芸術の現状と未来」セミナー開催6月私的録音録画問題対策協議会(録対協)発足、私的録音録画問題解決キャンペーン「SAVE OUR MUSIC」開始(芸団協ほか9団体)

11月経団連1%クラブ発足

- 1991年平成3年

-

4月『文化経済学の可能性』刊行

- 1992年平成4年

-

1月改正著作権法施行(著作隣接権の保護期間延長、外国実演家への貸与権付与)

3月文化経済学会<日本>発足

4月「芸能文化基本法(仮)」の研究開始

4月文化庁が「映画の二次的利用に関する調査研究協議会」設置

- 1993年平成5年

-

6月 改正著作権法施行(私的録音録画補償金制度)

私的録音補償金管理協会(sarah)発足7月「映画問題対策協議会」結成(芸団協ほか3団体)

10月関係団体との協力により、実演家の著作隣接権処理を適正に行う専門機関である実演家著作隣接権センター(CPRA)発足

- 1994年平成6年

-

4月TRIPs協定採択

9月財団法人地域創造設立

12月商業用レコード二次使用料の個人分配開始

- 1995年平成7年

-

1月阪神・淡路大震災発生

3月「阪神・淡路大震災対策プロジェクト会議」発足

11月 「芸団協の三十年を語る宴」、組オペラ「隅田川」「くさびら」公演実施

アジア実演家セミナー開催(~2000年)12月芸能の情報発信及び調査研究の充実を目的とした芸能文化情報センター発足

- 1996年平成8年

-

4月アーツプラン21開始

5月実演家著作隣接権センター共通目的基金設立(~2011年)

9月96CPRAフォーラム「デジタル時代のメディアと実演」開催

10月芸団協セミナー開始(~2011年)

12月WIPO実演・レコード条約採択

- 1997年平成9年

-

2月芸術見本市開催(芸団協ほか3団体共催)

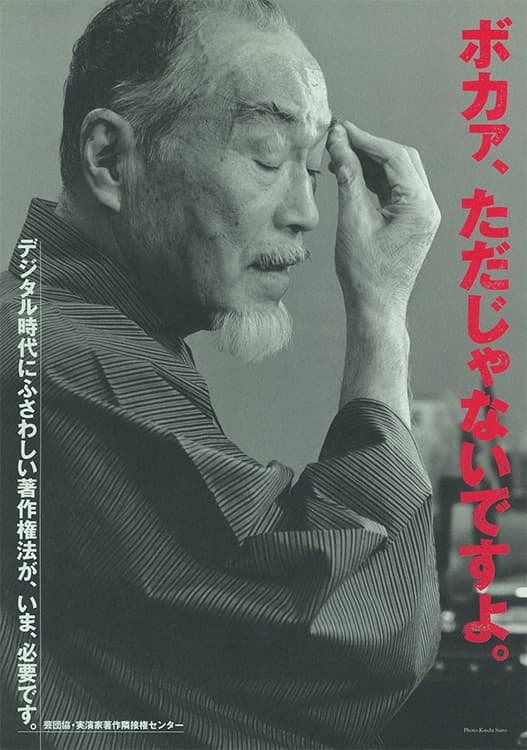

4月映像における実演家の権利の見直しを求める「デジタル時代にふさわしい著作権法を!」キャンペーン開始

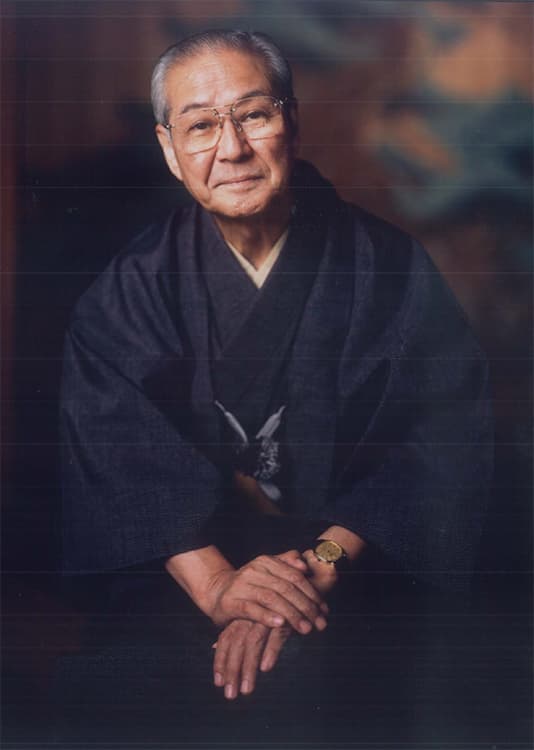

6月四代目会長に野村万蔵(現、野村萬)就任

10月新国立劇場開場

11月「映像における実演家の権利の早期確立を目指す国際シンポジウム~WIPO新条約議定書の98年採択に向けて~」開催

12月『芸能白書』刊行(~2001年)

- 1998年平成10年

-

1月改正著作権法施行(実演家等の送信可能化権)

2月舞台芸術フェア開催(芸団協ほか4団体共催)

3月文化庁「文化振興マスタープラン」策定

- 1999年平成11年

-

3月私的録画補償金管理協会(SARVH)発足(2015年解散)

12月「芸能基本法委員会」発足

- 2000〜2009年

-

- 2000年平成12年

-

7月子どもと舞台芸術出会いのフォーラム2000開催(芸団協ほか実行委員8団体、以降毎年開催)

- 2001年平成13年

-

5月「芸術文化基本法(仮称)の制定および関連する法律の整備」に関する提言中間まとめ公表

10月「芸術文化基本法を考えるつどい」「芸術文化の夕べ」開催

10月著作権等管理事業法施行

12月スタッフ・制作者等関係団体の正式加盟に伴い定款改正

12月文化芸術振興基本法施行

- 2002年平成14年

-

1月文化芸術振興基本法推進フォーラム発足(芸団協ほか11団体、翌年文化芸術推進フォーラムに名称変更)

2月文化庁長官より著作権等管理事業者として登録

4月学習指導要領改訂完全実施、中学校の「音楽」で和楽器が必修に

7月 ・日本がWIPO実演・レコード条約締結

・芸能関係者への労働者災害補償保険の適用を巡る瀬川訴訟で、東京高裁が「労働者性」認める判決9月「文化芸術振興基本法 基本方針に関する意見」発表

10月改正著作権法施行(実演家人格権)

12月「文化芸術振興に関する基本方針」閣議決定

・芸能法人源泉徴収に関するアンケートの実施と提言

- 2003年平成15年

-

3月知的財産基本法施行

4月法人に係わる芸能報酬等の源泉徴収制度廃止

7月和楽器モデル授業出前教室実施(~2005年)

・「劇場活性化プロジェクト委員会」発足

- 2004年平成16年

-

1月「芸能人年金創設30周年記念の会」開催

11月新宿区と「新宿区における文化振興に関する協定書」を締結

- 2005年平成17年

-

4月新宿区から廃校を借り受け、芸能文化の拠点「芸能花伝舎」としてオープン

5月こどもの日に、芸能花伝舎で子供やその家族に様々な芸能体験を提供する「芸術体験ひろば」実施(以降毎年実施)

6月芸能花伝舎オープニングイベント「芸事はじめ」実施

8月成田ケーブルテレビ訴訟(5団体契約訴訟)控訴審勝訴

9月WIPO総会にて、芸団協CPRAが登録NGOとして承認

- 2006年平成18年

-

7月新宿区「文化体験プログラム」開始(以降毎年実施)

8月東京都がオリンピック招致活動を本格化

9月放送番組に使用された商業用レコードの送信可能化に関する一任型管理事業開始

- 2007年平成19年

-

1月公演制作の統一的な安全基準の策定と普及を目的とした「劇場等演出空間運用基準協議会」発足(芸団協ほか16団体)

2月東京都「こども芸能体験ひろば」開始(以降毎年実施)

3月私的録音補償金問題等に関するイベント「Creators To Consumers (c2c) はじめの一歩」開催

4月一任型による放送番組二次利用の許諾徴収業務開始

7月改正著作権法施行(放送の同時再送信に係る実演家等の権利見直し、一部は翌年1月施行)

- 2008年平成20年

-

1月デジタル私的録画問題に関し、「Culture First-はじめに文化ありき-」行動理念発表イベント開催(芸団協ほか87団体等)

3月『社会の活力と創造的な発展をつくりだす劇場法(仮称)の提言』刊行

6月音楽の違法配信対策を目的とした「Music Guardians」運営開始(~2012年度)

8月東京都「キッズ伝統芸能体験」開始(以降毎年実施)

- 2009年平成21年

-

6月映像コンテンツ権利処理機構(aRma)設立に協力

11月民主党政権による事業仕分け作業の開始

・芸能人年金制度 廃止

- 2010〜2019年

-

- 2010年平成22年

-

6月「世界に発信する日本伝統芸能の""現在""」開催(上海国際博覧会・日本館出展)

・文化予算増額を求める「もっと文化を!」キャンペーン実施、国会請願署名63万筆

- 2011年平成23年

-

3月東日本大震災発生

4月「震災復興に文化芸術を!」プロジェクト発足

10月新宿区「 新宿フィールドミュージアム(SFM)」開始(以降毎年実施)

- 2012年平成24年

-

4月内閣府公益認定等委員会より公益認定

6月劇場、音楽堂等の活性化に関する法律公布・施行

9月「文化芸術政策を充実し、国の基本政策に据えることに関する請願」が国会で採択

10月「視聴覚的実演に関するWIPO北京条約作成記念国際シンポジウム」開催

・5つの地方公共団体等と「文化芸術による復興推進に関する協定」締結

- 2013年平成25年

-

3月主催公演「芸の饗宴シリーズ 披き・落語~醸と贅~」実施

3月「劇場、音楽堂等の事業の活性化のための取組に関する指針」告示

5月 実演家権利管理団体協議会(SCAPR)総会を京都開催

「全国劇場・音楽堂等連携フォーラム」開始(~2019年度)

沖縄県「アーツマネージャー育成事業」開始(~2017年度)5月音楽議員連盟が文化芸術振興議員連盟に名称変更

9月2020年オリンピックの開催地に東京が決定

10月シンポジウム「文化省の創設を考える」(文化芸術推進フォーラム・文化芸術振興議員連盟共催)に協力

12月CPRA設立20周年記念『実演家概論 ―権利の発展と未来への道―』刊行

- 2014年平成26年

-

6月日本が北京条約締結(公布・効力発生は2020年4月)

7月芸能花伝舎10周年大規模改修実施(~翌年3月)

- 2015年平成27年

-

4月芸能花伝舎リニューアル・オープニングセレモニー

「花伝式」開催

6月 東京都「子供のための伝統文化・芸能体験事業」開始(以降毎年実施)

文化庁「実演芸術連携交流事業」開始(〜2020年度)11月「2020東京五輪に向け首都圏の劇場・ホールが不足する」問題について記者会見(芸団協ほか10団体)

12月「芸団協創立50周年祝賀の会」開催

- 2016年平成28年

-

6月 『CPRA20年 実演家著作隣接権センターの歩み』刊行

新宿区「伝統文化理解教育」開始(以降毎年実施)11月文化芸術推進フォーラム「五輪の年には文化省」キャンペーンに協力

12月文化庁「神社・仏閣・能楽堂などを活用した実演芸術拠点の形成プロジェクト」実施

- 2017年平成29年

-

6月文化芸術振興基本法が文化芸術基本法へ改正

7月文化庁「ニッポンたからものプロジェクト~日本遺産×Live Art」開始(~2018年度)

11月新宿区「和を伝えるプログラム」開始(~2019年度)

- 2018年平成30年

-

2月日比谷・銀座・築地に蓄積された文化芸術資源を活用したまちの活性化を図るため「東京アート&ライブシティ」プロジェクト実行委員会発足(芸団協ほか18団体)

12月改正著作権法施行(実演等に係る保護期間延長)

・公衆への伝達に係る権利の見直しに関する運動開始

- 2019年令和元年

-

・沖縄県「組踊上演300周年記念事業」に協力(全国7都市での県外公演)

・日本博「NOBODY KNOWS」開始(~2021年度)

- 2020年〜

-

- 2020年令和2年

-

3月新型コロナウイルス感染拡大防止による舞台公演中止等を受け、実演芸術活動の維持と鑑賞機会の回復に向けた施策を求める要望書提出

3月文化芸術振興議員連盟が「新型コロナウイルス感染拡大防止に係る文化イベント自粛要請に関する緊急決議」採択

4月 ・「授業目的公衆送信補償金制度」開始

・新型コロナウイルス感染症の拡大による初の「緊急事態宣言」が発出4月「稲盛財団文化芸術支援プログラム」の始動に協力

5月「J-LODliveコンテンツグローバル需要創出促進事業費補助金」募集開始(5月27日~)

7月「文化芸術活動の継続支援事業」募集開始(7月10日~)

8月文化庁「JAPAN LIVE YELL project」開始(~2023年度)

9月「イベント等開催の制限緩和」及び「PCR等検査体制の拡充」を要望

- 2021年令和3年

-

4月「ARTS for the future!」募集開始

7月 ・文化芸術振興議員連盟と文化芸術推進フォーラムが連名で政府に緊急要望

・東京オリンピック開催10月 ・「芸能花伝舎クラブ」開始(~2022年度)

・「実演芸術の再生に向けた提言に関するアンケート」実施11月官房長官ほかへ緊急要望

12月「CPRA news Review」創刊

- 2022年令和4年

-

1月著作権法の一部を改正する法律が施行(放送番組のインターネット同時配信等に係る権利処理の円滑化)

2月「実演芸術の再生に向けた提言に関するアンケート」報告書を公開

3月 ・全地域において新型コロナウイルス感染症「まん延防止等重点措置」が解除

・「ARTS for the future!2(AFF2)」募集開始7月文化庁が「文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けたガイドライン(検討のまとめ)」を公表

8月 文化芸術推進フォーラムが令和5年度文化予算にむけて財務大臣らへ要望

・「芸術家の社会保障等に関する研究会」立ち上げ

・文化庁「芸術家等実務研修会」実施

- 2023年令和5年

-

5月新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類感染症に移行

5月2022年度「芸術家の社会保障に関する研究」報告書発行

7月文化芸術推進フォーラムが「芸術家等のセーフティネットに関するアンケート」実施

10月 ・実演家著作隣接権センター(芸団協CPRA)が設立30周年を迎える

・30周年記念事業として特設ウェブサイトを公開

10月文化芸術推進フォーラムが「芸術家等のセーフティネットに関するアンケート」結果報告を公開

- 2024年令和6年

-

1月 ・「AIに関する音楽団体協議会」設置(芸団協CPRAが参加)

・芸団協CPRA30周年記念事業オンライン・セミナー動画「メタバース、VRと実演」、「新たな技術と実演に係る著作権法上の論点」を公開3月 ・2023年度「芸術家の社会保障等に関する研究会」が審議結果をまとめる

・芸団協CPRA30周年記念事業オンライン・セミナー動画「イギリスにおけるレコード演奏・伝達権の集中管理実務」「レコード演奏・伝達権の創設に向けて」を公開4月 ・「芸術家のための互助の仕組み」に関する中間提言を発表

・「芸術家の社会保障等に関する研究」特設ウェブページを公開4月文化芸術推進フォーラムが「芸術家等のセーフティネットに関するアンケート」分析結果(グラフ集)を公開

5月 「国立劇場再整備問題等に係る要望」を発表

8月 林芳正内閣官房長官へ「国立劇場整備等に関する要望書」を手交

- 2025年令和7年

-

3月 ・第11回「芸能実演家・スタッフの活動と生活実態調査」アンケート実施

・「芸術活動および社会保障アンケート」実施6月 提言「芸術にはホームが必要だ」を発表

7月 一般財団法人日本実演芸術福祉財団 設立

10月(一財)日本実演芸術福祉財団 労災保険センター 設立