![]() 2017.06.28

2017.06.28

「文化芸術を知らなくても、主役にならなくてもいい」街と人をつなぐ企画のつくり方—ヲザキ浩実さん(久留米シティプラザ副館長)《アーツマネジメント講座2017 講座3(6/15)レポート》

「文化芸術を発信することで、未来に何を残せるのか?」

沖縄にある文化資源を見つめ直し、地域に寄与していくために、講師と受講者が共に考え、これからを伝える「アーツマネジメント講座」。

前回の講座は、「文化政策の目的」「地方発の日本版創造都市」「これからの行政と文化」といったテーマを、アカデミックな観点から語り合いました。

今回のテーマは、「事業企画—地域、市民、ホールをつなぐ」。久留米シティプラザ副館長のヲザキ浩実さんをお迎えして、街と人をつなぐコミュニティを、どのように文化と結びつけることができるのか。そんな「企画の作り方」について、受講者のグループワークとヲザキさんの講座を交えて考えていきました。

「企画の一歩目は、外に出すこと」アイデアを具現化するために

現在は、久留米シティプラザ副館長として行政と現場をつなぐヲザキ浩実さん。2011~2015年は「あうるすぽっと」チーフプロデューサーとして、年間のプログラムのディレクションを行う一方、演劇・ダンス公演のプロデュース、大学や教育研究機関との教育プログラムの共同開発なども手がける。

「みなさんの前に、2色の付箋があります。まずは、劇場の事業や個人プロジェクトでもいいのでご自身が考える『こんなのできたら面白いよね』という企画をピンクの紙に自由に書いてみてください」

頭の中にあるアイデアを付箋に書き留める個人ワークから講座がはじまりました。

「伝統」「食」「街づくり」など、それぞれの興味から発想したアイデアを付箋にまとめたのちに、自己紹介、グループワークへと進んでいきます。

会場には、劇場スタッフや広告関係、行政といった立場や世代が違う受講者が集まりました。4、5名ごとに、6つのグループに分かれ、ざっくばらんにアイデアのタネを膨らませていきます。

「地元に住む人を巻き込んだらどうか?」など、互いにアイデアの曖昧なところを指摘したり、整理し合ったり。複数人で企画を磨くからこその驚き・発見がここで出てきました。

グループワークでの話し合いが落ち着くと、「企画の第一歩は、アイデアを外に出すことです。ここでは、グループワークを通して、自分のアイデアを伝え、具現化していくまでのプロセスを体験してほしかったんです」とヲザキさんは受講者に伝えました。

「やりたいこと」と「やるべきこと」を整理するーー企画が生み、実現するまでに必要なプロセスとは

企画の出発点は、「やりたいこと(成果・価値・問題意識)」と「やるべきこと(使命・課題)」だとヲザキさんは指摘する。

グループワークのように、アイデアがある程度まとまったとしても、いざ事業にするためにはより、企画の”具体性”が必要になってきます。この課題に対して、ヲザキさんは、ご自身が事業化してきた事例をもとに、講義でポイントを紹介してくれました。

「企画を具現化していくうえでは、『共有化』を意識することが大切です」

個人でも団体でも、企画を動かすための同意や賛同・協力を得ていくには、多角的な軸(視点)で、企画の中身を整理して、相手と共有していくのです。

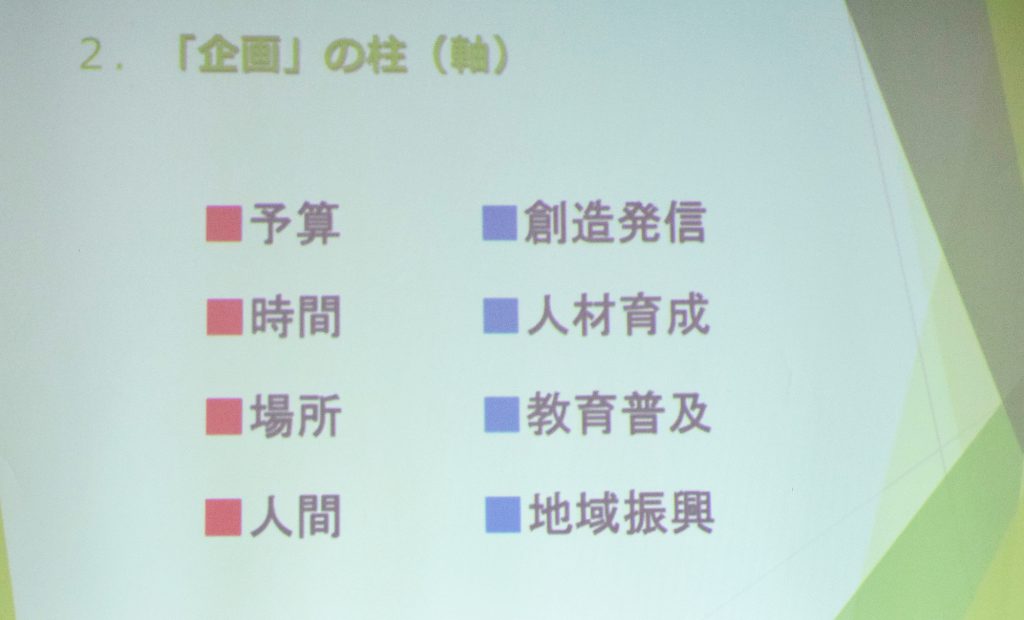

赤は「企画を生む」ための4つの柱。青は「企画を整理する」ための4つの柱。「企画の構成は『シンプル、かつ、明確に』とヲザキさんは話す。

企画を事業化するためには、「予算・時間・場所・人間」を明確にし、「創造発信・人材育成・教育普及、地域振興」のどの目的に合うのかを整理することが大切です。そうすることで、本番というゴールに対して、やるべきことを逆算できるようにもなります。

「主役になってもいいし、出演しなくてもいい」アートと関わる選択肢を広げた企画とは

さまざまな企画条件が整っていても、アイデアに詰まってしまうこともあります。

「『これは〇〇でなければいけない』と自分たちの経験と常識だけで考えてしまうと、壁にぶつかることがあります。そのときには、固定概念に対して疑いの目をもち、『逆転の発想』で企画を見つめてみるのも大切です」

「逆をつく発想法」とは一体どんなことなのか。ヲザキさんが手がけた、豊島区立舞台芸術交流センター「あうるすぽっと」での事例についての紹介がありました。

2008年に、池袋を盛り上げるべく、近藤良平さんとタッグを組んで開催した「にゅ~盆踊り」。ワークショップと公演が一体化していることが特徴。最大300人収容のホームで開催予定だったが、野外での開催に変更し、結果、参加者が9,500人まで増えることに。(撮影:涌井直志)

「あうるすぽっと」は、東池袋駅周辺の大規模な再開発でできたビルの中に入っている区立劇場。「文化芸術による賑わいの創出」などを目的に設置しています。

「再開発で一度失われたコミュニティを立て直すためには何ができるのか。そう考えたとき、だれでも馴染みがあり、みんなが楽しめる『盆踊り』に注目しました。そして、劇場内ではなく、地域参加型の企画にするため、あえて野外イベントをしようと『にゅ~盆踊り』の企画が生まれました。

他団体からは、『劇場なのに、野外イベントをするの?』と驚かれました。でも、『新しい街のコミュニティダンス(盆踊り)をつくり、文化芸術で賑わいを生む』というミッションから的外れな企画でもありませんでした」

2010から2013年まで行われた、「渋さ知らズde怖いもの知らず 池袋大作戦」(以後「池袋大作戦」)は、これからの池袋を支える文化の人材育成と情報発信を目的に開催されました。(撮影:山下恭弘)

「池袋大作戦では、楽器が弾けない人や美術やダンスのスキルを持っていない人でも参加できるようにしました。『芸術や美術に対する知見を持つ人しか関われない』という壁を感じやすいアートだからこそ、その敷居を低くできるように意識しました」

具体的には、フリージャズバンド「渋さ知らズ」を招いて、「自分が主役になれる舞台に立ちたい人」はもちろん、「バンドは好きだけど表に出たくない人」も裏方で参加できるような仕組みに。

「表現」と「参加」する2つの喜びを同時に知ってもらう企画を通して、「アートの入り口はだれでも目の前にある」とヲザキさんは伝えたかったのです。

「街と人をつなぐ」「支援されやすい」沖縄ならではの企画のかたち

ヲザキさんからお話をうけ、事例をもとに、グループ内で企画を見直し、実現可能な事業企画を考えていきます。

受講者は、グループごとの発表に向けて、もう一度企画を練り直します。抽象的だったアイデアが、ヲザキさんの講座をうけて事業視点が加わり、具体的になっていく様子が見てとれます。プレゼンされた企画のうち、いくつかをご紹介します。

新しく企画が書かれた青の付箋には、冒頭に書いたピンクの付箋とは明らかに違いがありました。

「劇場と街と幸せな1日」は、新しく開設される那覇市民会館と街をつなげるため、街を散策しながらアートに出会える企画。地図の書かれた印のところに行くと、三線を弾く方や沖縄の歴史の語りべに出会える、ホテルと連携した宿泊型プログラムです。

次の「映画制作委員会」は、子どもが映画づくりを通して、表現する場を提供したいという企画。そのために、教育機関と連携して、夏休みの自由課題として映画の脚本や演出、音楽、劇中の衣裳作りまでプロに教わる機会を創出。子どもたちが制作した映画をお披露目してもらうというものです。

これらの企画についてヲザキさんは、次のようにそれぞれ評価・コメントしました。

「(劇場と街と幸せな1日は)街と人との接点を、文化で結びつける意味では実現しやすい。久留米シティプラザでも、屋根付き広場があって、久留米市のB級グルメを提供するイベントを行なっています。久留米シティプラザの最大の使命である、「賑わいの創出による中心市街地の再活性」と、劇場に接点を持ってもらうための取り組みですね。

映画制作委員会は、映画制作を指導する大人のほかに、子どもたちをサポートする大人がいてもいい。一般の人もサポーターとして子どもと一緒に、プロから映画制作を学べる機会になるし、いっしょにクリエーションする姿が見えてくるとより魅力的です。企画の実現しやすさより、事業として支援されやすい企画ではないでしょうか」

他にも、音楽と食を通じて父親と子どもがふれあえる「父の日イベント」や、飲食店と協力しながら、文化芸術を体験する「文化でナイト」などの企画も発表されました。

編集記 固定概念というメガネを外した先に、沖縄の文化資源が見えてくる

プレゼン大会の熱気そのままに、沖縄の地域課題に関する質問が挙がります。

「地域課題として挙げられる経済格差や福祉、教育などはアートを介して解決している事例もあります。また、地域住民がアートプロジェクトに参加することで、地域の魅力や個性を再発見し、アートを発信する楽しみを覚えてもらえることも大切です」とヲザキさんは地域に寄与していくアートの可能性を伝えました。

ただ、沖縄はもちろん全国各地で、そんな可能性が開かれているなか、芸術文化の交流人口の少なさが課題だといえます。

「文化芸術の交流人口は、東京でさえ恐らく5パーセントも満たしていません。こうした人口を増やしていくためにも、『アートに精通していない人』をうまく巻き込んでいけるか、それは企画づくりにかかっているかもしれません。

アートに関わる人が増えることは、結果として地域に多様性を生み出し、新しい芸術文化や、グルーバルな流れもきちんと汲み取れるのではないでしょうか」

講座をいっしょにお聞きしながら、私自身も沖縄でどんな企画ができるのか、考えてみました。その中で、沖縄市がいいじゃないかと思いました。30ヵ国以上の外国人居住者が暮らし、働くような多様性が富んだ地域なら可能性が秘めているんじゃないか、と。

そこにある街並みや地域とグローバルな文化が混ざった特徴を活かした事業企画を行うことで、文化芸術の交流人口は増えていくのではないかと思い、ワクワクしてきました。

(取材・撮影、文: 水澤陽介)

◎事務局から

ヲザキさんの講座では、企画を進めるにあたり、会計や著作権の知識が必要になってくるお話もありました。アーツマネジメント講座では、7月11日に「会計」、12日に「著作権」をテーマにした講座を予定しています。

また、企画のアイデアは、個人やグループワーク以外にもさまざまな芸能や文化人を知ることで膨らんできます。7月3日には、殺陣師として映画「チーム・バチスタの栄光」、「WASABI」、「あぶない刑事」はじめ多数のテレビや舞台作品でアクション指導を行っている高瀬将嗣さんをお招きします。

高瀬道場のWebサイトには、プロフィールに殺陣の動画もあります。よろしければ、こちらも併せてどうぞ。

「道場経営については、行き当たりばったりで失敗談しかありません」というご本人からのコメントをいただき、失敗を通してどんな経営戦略を学んできたのか。そして、殺陣や映画の世界についても伺えるチャンスでもあります。お申し込みのうえ、ご参加ください。

6月1日~7月28日「アーツマネジメント講座2017」開講!(申込み随時受付中)

![GEIDANKYO 公益社団法人 日本芸能実演家団体協議会[芸団協]](http://www.geidankyo.or.jp/okinawa/wp/wp-content/themes/okinawa/img/okinawa/logo_geidankyo.png)

2018年06月(1)

2018年06月(1)![GEIDANKYO 公益社団法人 日本芸能実演家団体協議会[芸団協]](http://www.geidankyo.or.jp/okinawa/wp/wp-content/themes/okinawa/img/common/txt-fotter.gif)